크렘린의 높으신 분

우리는 우리 발 밑의 조국도 느끼지 못하며 살아가네

우리의 말은 열 발자국만 떨어져도 들리지 않지만

어쩌다 말을 꺼내게 된다면

크렘린의 높으신 분이 반드시 언급되기 마련이지

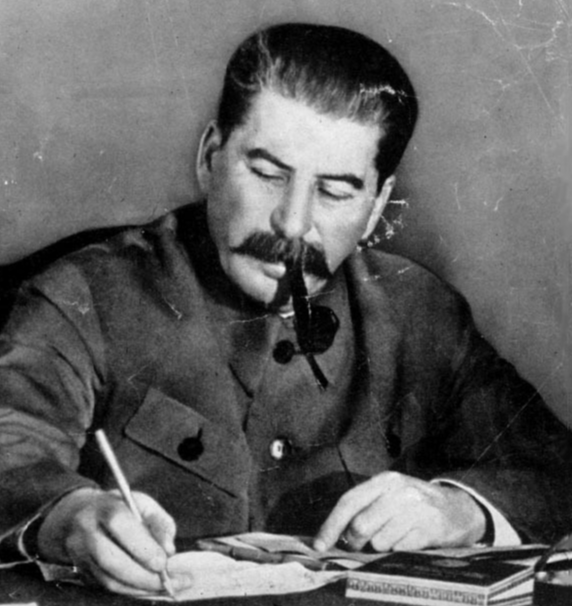

벌레처럼 꿈틀거리는 그의 통통한 손가락은 지방으로 차 있고

아령만큼 무겁고 진중한 그의 말은 언제나 옳다네

바퀴벌레 같은 콧수염은 웃음을 짓고 있고

그의 장화는 반짝거리지

그의 주변은 두꺼운 목의 어중이 떠중이들로 둘러싸여 있고

그는 이 반푼이들의 시중을 받는다지

누구는 속삭거리고, 누구는 야옹거리고, 누구는 훌쩍거리고

그 혼자만이 으르렁거리고 이놈 저놈 거린다지

마치 편자마냥 그는 갖가지 법령을 박아대지

누구는 고간에, 누구는 이마에, 누구는 눈썹에, 누구는 눈짝에

그의 처벌은 무엇이든 간에 달콤하기 그지없고

그의 오세트인 가슴은 광활하기 그지없네

* * * * * * * * * * * * * * *

Кремлёвский горец

Мы живем под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца, -

Там помянут кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

И слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет.

Как подкову, дарит за указом указ -

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него -- то малина

И широкая грудь осетина.

* * * * * * * * * * * * * * *

"늑대를 쫓는 사냥개 같은 시대가 내 어깨 위로 달려들지만,

내게는 늑대의 피가 흐르지 않는다.

차라리 털모자처럼 나를

시베리아 벌판의 따뜻한 털외투 소매에 끼워넣으라."

20세기 러시아 시의 거장 오십 만델슈탐(1891~1938)의 시 '늑대'(1931)의 한 대목이다.

시의 원제목은 '다가오는 시대의 울려퍼지는 위업을 위해'이지만, 그냥 '늑대'라고 불렸다.

'다가오는 시대'를 시인이 "늑대를 쫓는 사냥개 같은 시대"라고 불렀기 때문이다.

그러한 시대에 동참하지 않겠다는 '의지'를 밝힌 지 몇 년이 지나지 않아 1934년 5월 어느 날 밤 시인의 집에는 '초대받지 않은 손님들'이 들이닥쳤다.

만델슈탐은 스탈린을 풍자한 시를 써서 사람들 앞에서 낭송한 일이 있었고, 그 한 달 전에는 공개 석상에서 아내를 모욕한 한 작가의 뺨을 때린 적이 있었다.

그것만으로도 그는 자신의 운명을 어느 정도 예감하고 급하게 가장 절친한 동료 시인 아흐마토바를 모스크바로 불러들였다.

마침내 그날 밤 '초대받지 않은 손님들'은 아무것도 묻지 않고 아무 대답도 기다리지 않은 채 아파트를 수색하고서 시인을 체포해갔다.

시인의 아내 나데쥬다와 아흐마토바만을 덩그러니 남겨놓고서.

그렇게 체포돼 3년간의 유형 생활을 한 만델슈탐은 1938년 아무런 이유 없이 두 번째로 체포돼 시베리아의 강제수용소로 이송되던 중 사망했다.

만델슈탐의 주검을 본 사람은 아무도 없었지만 그의 죽음이 1940년 5월 사망인 명부에 기록됐다.

그것이 가족이 알 수 있는 사실의 전부였다.

악명 높은 강제수용소에서의 더딘 죽음보다는 그래도 덜 끔찍한 일이었다고 그의 아내는 자위했다.

'사냥개 같은 시대'에 대한 증언으로서 <회상>(한길사 펴냄)은 시인의 미망인 나데쥬다 만델슈탐의 회고록이다.

"무슨 이유로 그를 잡아갔지?"란 질문은 금기시됐지만, 누군가 그런 질문을 던지면 아흐마토바는 격분해 소리쳤다고 한다.

"무슨 이유가 있겠어? 아무 이유 없이 사람들을 잡아들인다는 걸 아직도 모르겠어?" 바로 그 시대의 목격담이자 증언이다.

한 시대의 증인으로서 나데쥬다는 자신이 겪은 삶과 고통을 면밀하게 기록한다.

그녀의 생존 목표는 두 가지였다.

하나는 남편의 출판되지 않은 시들을 보존하는 것, 그리고 그녀가 겪은 부조리한 시대가 다시는 반복되지 않도록 후세를 위해 증언하는 일이 다른 하나였다.

오직 이 두 가지 목표를 위해서 그녀는, 다시 모스크바에 정착해도 된다는 허가를 받을 때까지 소련 전역을 떠돌아다니며 공장 노동자와 학교 교사, 번역가로서의 삶을 전전해야 했다.

만델슈탐은 자신의 원고에 대해 평소 무관심한 태도를 취해서 아무것도 보존하지 않았다.

아내 나데쥬다는 그런 남편의 원고를 보존해 나중에 미국에서 전집이 출간될 수 있도록 했으니 첫 번째 목표는 이룬 셈이고, <회상> 이후에도 두 권의 회고록을 더 집필함으로써 20세기를 통틀어서도 기념비적인 기록을 남겨놓았으니 두 번째 목표도 달성했다.

문제는 그녀가 겪은 시대가 다시 반복되지 않도록 후세가 애쓰는 일이다.

그것은 어떻게 가능한가?

동구권 철학자 슬라보예 지젝의 지적이 떠오른다.

그에 따르면, 주민 1천만 명이 사는 구동독에 사람들을 통제할 상근 비밀경찰요원이 10만 명이나 있었지만, 나치의 게슈타포는 독일 전체를 1만 명의 상근요원들로 관리했다.

그래서 공산주의 사회가 더 억압적이었느냐 하면 정반대다.

시민들의 적극적인 협조와 고발 네트워크에 의지할 수 있었기에 게슈타포는 굳이 많은 수의 요원을 필요로 하지 않았을 따름이다.

반대로 공산주의에서는 많은 사람들이 동료를 고발하는 데 저항했다.

따라서 훨씬 더 많은 요원들이 필요했다.

이러한 도덕적 감각은 정확히 공산주의 이데올로기 자체에 의해 유지된 것이라고 지젝은 말한다.

나데쥬다 만델슈탐의 <회상>에는 음모를 꾸미는 자들 못지않게 그러한 도덕으로 무장한 이들도 자주 등장한다.

'나데쥬다'는 러시아어로 '희망'을 뜻한다.

그것은 고통 속에서도 품위를 잃지 않은 삶의 기록이 전해주는 역설적인 '희망'이기도 하다.

* * * * * * * * * * * * * * *

* 오시프 에밀리예비치 만델슈탐(Осип Эмильевич Мандельштам, 1891년 ~ 1938년)

러시아어로 쓰인 작품 가운데 가장 아름답고 기억에 남는 시를 썼다는 평가를 받는 만델슈탐은 바르샤바의 유대인 가정에서 태어나 소설가 블라디미르 나보코프와 같은 학교를 다니며 시를 쓰기 시작했다.

하지만 혁명의 회오리와 문학 논쟁의 와중에서 시대에 반하는 작품을 썼다는 이유로 1923년 모든 잡지의 필자 명단에서 삭제되었다.

1933년 이후 단 한 작품도 발표하지 못하다가 반스탈린주의 시를 썼다는 죄목으로 체포된 뒤 강제수용소로 보내졌고, 그 안에서 47세의 나이로 사망했다.

주기적으로 정신 발작에 시달리고 궁핍한 환경에 살면서도 만델슈탐은 낙천적이었고 죽을 때까지 결코 농담을 잊지 않았다고 한다.

"아무것도 말할 필요가 없다"라고 말한 강한 부정 뒤에는 인간의 말과 시의 언어에 대한 강한 신뢰와 애정이 담겨 있었던 것.

말에 대한 만델슈탐의 사랑은 러시아어로 적힌 그의 시를 직접 낭송할 때 보다 잘 알 수 있다.

그의 초기 시집 <돌>과 <비가>는 거의 조각한 듯한 리듬과 운율의 완전성, 그리고 구체적으로 지각되는 시행의 특성을 보인다.

그러나 이런 형식적 요소 때문에 그의 시가 칭송을 받는 것은 아니다.

만델슈탐의 시는 시어와 은유에 있어 독창적이고, 소리와 이미지, 그리고 사상의 어우러짐이 자연스럽다.

그는 공허, 공간, 침묵을 묘사하는 데 천부적인 재능이 있으며, 날카로운 시대감각과 역사의식을 갖고 있다.