남한 언어나 북한 언어나 모두 그 뿌리가 같은 한민족의 말이어서 특별히 다를 것이 없지만, 70여 년 동안 단절돼 살아온 '언어 환경' 때문에 이질화가 이뤄지고 있습니다.

하지만 동질성이 더 강한 덕분에 앞으로 우리의 노력에 따라 얼마든지 그 간격을 줄일 수 있습니다.

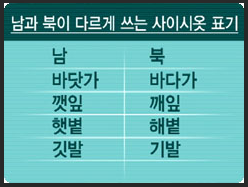

북한 언어에서는 '사이시옷'을 볼 수 없다는 특징이 있어서 알아봅니다.

'사이시옷'하면 단어와 단어가 합성될 때, 또는 형태소가 합쳐질 때 쓰이는데, 북한에서는 이 '사이시옷'이 사용되지 않습니다.

예를 들면, '나뭇가지'를 '나무가지'로 표기하고, '바닷가'를 '바다가'로 적습니다.

하지만 읽을 때는 '사이시옷'이 있는 것처럼 '나뭇가지', '바닷가'로 말합니다.

그러니까 '나무가지'라고 썼다고 해서 '나무가지'로 읽거나 말하지 않고, '나뭇가지'로 읽거나 말합니다.

국어학을 잘 모르는 사람들은 보통 위에서 말한 사잇소리 현상과 사이시옷 표기를 동일한 것으로 생각합니다.

'사잇소리 현상'은 음운의 변동 현상일 뿐이고, '사이시옷 표기'는 그 사잇소리 현상 가운데 일부를 표기하는 방법일 뿐이죠.

북한 문화어 역시 '사잇소리 현상'은 발생하나 이를 표기만 하지 않는 겁니다.

'깃발', '핏줄'을 각각 '기발[기빨]', '피줄[피쭐]'과 같이 표기하고 발음하는 식입니다.

"위대한 사랑의 해발을 온몸에 받아 안은 함경남북도 인민"

북한 노동당 기관지 노동신문은 2020년 9월 8일 제9호 태풍 '마이삭'으로 피해를 본 함경도 일대에 김정은 국무위원장이 찾은 것을 두고 이같이 전했는데요.

그런데 문장 속 '해발'이라는 단어의 뜻을 유추하기가 쉽지 않습니다.

조선말대사전은 '해발'을 두고 '사방으로 뻗친 해살'이라며 '해빨'로 읽어야 한다는 설명을 덧붙였습니다.

직접 발음하고 나서야 '해발'은 우리말 중 '햇발'을, 뜻풀이 속 '해살'은 '햇살'을 의미하는 것임을 알 수 있었지요.

남한의 한글 맞춤법 규정에 따르면 두 단어 중 하나는 반드시 고유어여야 하고, 기존에는 없었던 된소리가 나거나 'ㄴ' 소리가 덧날 때 사이시옷이 나타납니다.

하지만 찻간·툇간·곳간·셋방·숫자·횟수 등의 단어는 한자어로만 이루어진 합성어임에도 사이시옷이 붙습니다.

이외에도 다양한 예외 규정이 존재해 남한 언중들에게도 사이시옷은 어려운 문법이지요.

그런데 북한말에는 사이시옷이 아예 없습니다.

'깃발'은 '기발'로, '바닷가'는 '바다가'로 각 단어의 원형을 소리와 상관없이 그대로 적기 때문에 남북이 같은 단어를 씀에도 해석에 어려움을 겪을 때가 종종 발생하는 겁니다.

북한 노동신문에 등장하는 '회수'도 자주 헷갈리는 단어입니다.

신문은 "먹이 주는 회수와 양, 시간을 잘 정하고 사양 관리를 규칙적으로"라는 식으로 '횟수'라는 단어 대신 '회수'를 사용한 건데요.

우리말엔 '도로 거두어들이다'라는 뜻의 '회수(回收)'와 '차례'를 뜻하는 '횟수(回數)'의 생김새에 분명한 차이가 있습니다.

하지만 북한의 표기에선 한자어와 소리·문맥 등을 확인해야 구별이 가능합니다.

북한 언어에도 예외가 있어서 '웃어른'이나 '옛이야기' 등은 '사이시옷'이 살아있는데, 이것은 단어와 단어의 결합이 아니라, '웃-'이나 '옛-'이라는 접두사가 단어에 덧붙여진 경우이기 때문에 이렇게 예외로 인정하고 있습니다.

북한도 초기엔 사이시옷의 필요성을 인지했는지, 1948년에 나온 조선어 신 철자법과 1954년에 나온 '조선어 철자법'에서는 '어깨표', '사이표'라는 이름으로 사이시옷 등의 된소리화 합성어를 '(따옴표) 기호를 통해 단어를 구별(예: 기'발, 피'줄, 일'군)한 바 있습니다.

이러한 표기는 1954년 '조선어 철자법'을 통해 시행됐지만 이후 1966년 '조선말 규범집'이 간행되면서 '사이표'를 폐기하며 북한에선 사이시옷이 완전히 사라지게 됐습니다.

최근 남한에서도 사이시옷 규정이 지나치게 복잡하고 현실 발음과 맞지 않는 부분이 있다며 개정 혹은 폐지 요구가 나오고 있고요.

일각에서는 남북 간 언어 차이가 사이시옷의 유무로 인해 더 커지고 있다며 남북이 이를 함께 논의해야 한다는 주장도 제기되고 있습니다.