빵

빵의 표면은 우선 그것이 보여주는 거의 파노라마 같은 느낌 때문에 경이롭다. 알프스 산맥, 타우루스 산맥 혹은 안데스 산맥을 손안에 넣고 마음대로 주무르는 것 같기 때문에.

이렇게 되기 위해 트림해 대는 무정형의 덩어리 하나가 우리를 위해 별 모양의 화덕 속으로 미끄러져 들어가, 그 속에서 굳어지면서 골짜기로, 산봉우리로, 산의 굴곡과 크레바스 등으로 만들어진 것이다… 그리고 그로부터 분명하게 윤곽이 드러나는 모든 면들, 그 얇은 포석에다 불꽃은 열심히 불길을 발라주었던 것이다. ―그 밑에 숨겨진 볼품없이 부드러운 부분에는 눈길도 한번 주지 않은 채.

빵의 속살이라 불리는 그 늘어진 차가운 하층토는 스펀지와 비슷한 조직을 갖고 있다. 그곳의 잎이나 꽃들은 팔꿈치가 한꺼번에 붙어 있는 기형 쌍생아 같다. 빵이 굳어지면 이 꽃들은 시들어 쪼그라든다. 그때 꽃들은 서로서로 분리되고, 그 덩어리는 부서지기 쉬운 상태로 된다...

그러나 그것을 부수도록 하자. 왜냐하면 빵은 우리의 입 안에서는 존경의 대상이기보다는 소비의 대상이니까.

* * * * * * * * * * * * * * *

Le pain

La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne : comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes.

Ainsi donc une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses... Et tous ces plans dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, - sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente.

Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges : feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit ces fleurs fanent et se rétrécissent : elles se détachent alors les unes des autres, et la masse en devient friable...

Mais brisons-la : car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation.

* * * * * * * * * * * * * * *

* 이 작품은 『사물의 편』에 수록된 것으로 산문시의 형태로 되어 있다.

‘사물의 편’에 선다는 것은 사물을 오브제(objet, 대상)로 본다는 것이다.

이렇게 되면 일상생활의 하찮은 사물도 예술 작품의 대상으로 변모한다.

퐁주의 <사물 시>는 예술과 일상생활의 경계를 무너뜨리는 현대의 ‘확장된 예술개념’과 일맥 상통한다.

퐁주는 마치 영화를 찍듯이 빵의 표면에서 속까지 영화기법으로 접근하고 있다.

4개의 문단으로 나누어진 「빵」은 처음에는 빵의 표면, 그리고 굽기, 빵의 속살, 마지막으로 부수기와 먹기로 펼쳐진다.

빵의 표면이 산맥에 비유되고, “별 모양의 화덕 속으로 미끄러져 들어”간 빵은 우주 속의 지구로 비유되고, ‘빵의 속살’은 지구의 ‘하층토’에 비유되고 있다.

- 『프로엠 Proêmes』 : 퐁주는 자신의 시론을 밝히는 문집 『프로엠 Proêmes』 (산문 prose + 시 poème 합성어)에서, “자신이 사물들에 관해 글을 쓰는 것은 우리가 사는 세계와 자연의 생성을 말하는 일종의 ‘자연론’이나 ‘우주론’을 지향하는 것으로, 묘사하려는 사물을 난생처음 바라보듯 관찰하고 묘사하여 사물을 통해 자연과 우주를 바라보게 하는 데 있다고 말한다. 간단히 말해, ‘빵'을 살아있는 자연처럼 느끼게 하는 것이 자신의 글쓰기의 핵심이라는 것이다.” (이진성, 『프랑스 현대시』)

* * * * * * * * * * * * * * *

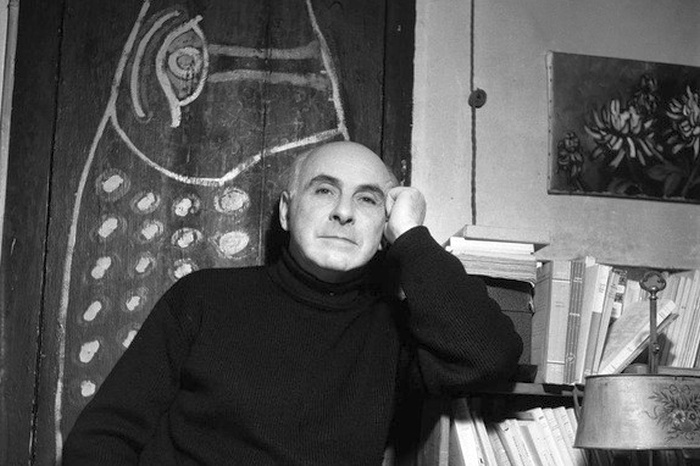

* 프랑시스 퐁주(Francis Ponge, 1899년 3월 27일 ~ 1988년 8월 6일)는 프랑스의 수필가이자 시인이다.

초현실주의의 영향을 받았다.

그는 1899년 프랑스 남부 몽펠리에의 유복한 개신교도 집안에서 태어났다.

1920년대 초반에 풍자시 몇 편을 쓰며 작품 활동을 시작했다.

초현실주의자들과 사회에 대한 저항 정신을 공유하기는 했지만, 그들과 달리 사물과 언어에 대한 성찰을 통해 사회를 우회적으로 비판하는 길을 택한다.

첫 시집 《사물의 편》(1942)이 호평을 받으면서 문단에 이름을 알렸으며, 문단 내에서 어느 정도 입지를 굳힌 사십 대 이후에는 몇몇 사물에 대한 집요한 관찰과 사색의 심화에 몰두한다.

그는 시를 ‘대상놀이(objeu)’로규정한다.

하나의 대상이 단어들 사이의 내적 연결과 조작 등의 놀이에 의해 표현될 때 그것은 새롭고 깊은 의미를 획득할 수 있다.

시는 대상(objet)과 주체 사이에 벌어지는 놀이(jeu)인 것이다.

그는 사물에 대한 시가 인간과 세계에 대한 우리의 인식을 새롭게 함은 물론 우리의 행복에 기여하기를 바랐다.

《프로엠》(1948), 《물컵》(1949), 《표현의 광란》(1952), 《비누》(1967), 《풀밭의 제작》(1971), 《말의 무화과 어떻게 그리고 왜》(1977), 《테이블》(1982) 등의 작품이 있다.