슬픈 장난감

1

숨을 쉬면은

가슴속에 울리는 소리가 있어

늦가을 바람보다 더 적막한 그 소리

어떻게 되든 될 대로 돼버려라 하는 것 같은

요즈음의 내 마음

남몰래 두렵구나

누군가 나를

힘껏 야단이라도 쳐 주었으면

내 마음 나도 몰라 이 무슨 마음일까

새로운 내일 반드시 오리라고 굳게 믿으며

장담하던 나의 말

거짓은 없었는데

2

빠사삭 빠삭

양초의 노란 불빛 타들어 가듯

까만 밤 깊어가는 섣달 그믐날이여

대문 앞에서 공치는 소리가 난다

웃음소리도

즐거웠던 지난해 설날 돌아온 듯이

왠지 모르게

금년에는 좋은 일 많이 있을 듯

설날 새 아침 맑고 바람 한 점 없구나

정월 초나흘 어김없이 올해도

그 사람한테

일 년에 한 번 있는 엽서 또 받겠구나

사람들 모두

똑같은 방향으로 가고들 있다

그 모습을 옆에서 보고만 있는 나는

지나가 버린 한 해의 피곤함이 터진 것일까

설날이라 하는데

끄덕끄덕 졸립다

3

머리끝까지 이불을 둘러 쓰고

발을 오므리고

혀를 날름해 본다 보는 이도 없는데

기다려 보고 또 기다려 보아도

온다던 사람 오지 않던 날이여

책상만 옮겨졌네

웃으려 해도 웃을 수가 없구나

그렇게 오래 찾아 헤맨 나이프

내 손에 쥐고 있어

4

말 걸어봐도 아무 대답 없기에

가만히 보니

숨죽여 울고 있네 옆 침대 누운 환자

밤늦은 시각 어느 병실에서의 웅성거림은

사람 죽었으리라

나도 몰래 긴장해

병실 창가에 비스듬히 기대어

사람들마다

기운찬 걸음걸이 멍하니 바라보네

새롭게 만든 샐러드의 빛깔에

기분 좋아져

젓가락 다시 한번 들어는 보았지만

고향 땅 떠나 세어 보니 다섯 해

병까지 얻어

그리운 뻐꾹 소리 꿈속에 듣는구나

5

어느 날 문득 아픔일랑 잊고서

소 우는 소리 음메 흉내 내 본다

집사람이 없을 때

불쌍하여라 나의 아버지

오늘도 내내 신문 읽다 지쳐서

개미와 놀고 계셔

병 낫지 않고 오늘도 아니 죽고

날이 갈수록 마음자락 험해진

더운 칠팔월이여

가을 가까워

빠알간 전구 다마 따스한 온기

손에 닿는 감촉이 어머니만 같아라

* * * * * * * * * * * * * * *

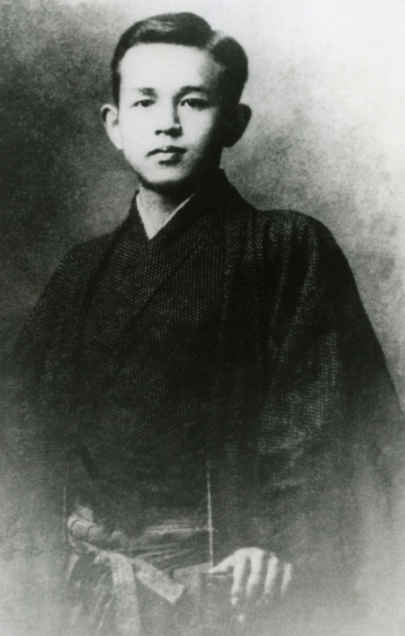

* 이시카와 다쿠보쿠(石川啄木)(1886년 2월 20일 ~ 1912년 4월 13일)는 일본 메이지 시대의 시인 겸 문학평론가이다.

필명인 다쿠보쿠(啄木)는 '나무를 쪼다'라는 의미로 딱따구리를 가리킨다.

일본 나이 26세의 짧은 생애 동안 고향을 향한 그리움, 근현대 도시인이 겪는 생활인으로서의 슬픔과 서정, 삶의 회한과 냉소 등이 담긴 복잡다단하고 총체적인 성향의 문학 세계를 남겨, 메이지 시대의 대표적인 문학가이자 일본의 국민 시인 중 하나로 평가받는다.

더불어 일제의 조선 침략 및 식민지화에 대해 부정적이고 비판적인 반제국주의자이기도 했다.

1886년 2월 20일에 이와테현에서 조코지 주지의 맏아들로 태어났다.

모리오카 중학교에 진학해 평생의 친우인 언어학자 긴다이치 교스케(金田一京助)와 만났다.

이후 중학교를 중퇴한 그는 기자가 되어 홋카이도를 방랑하면서 지내다가, 도쿄로 상경해 도쿄 아사히 신문에서 교정 일을 보게 되었다.

낭비벽이 심하여 평생 많은 빚을 지고 경제적으로 불우하게 살다가, 1912년 4월 13일에 결핵성 만성복막염에 시달리다가 폐결핵으로 요절했다. 향년 26세.

이시카와 다쿠보쿠는 20살에 첫 시집 <동경>을 발표하여 천재 시인으로 평가받으며 문단에 데뷔했지만, 상업적으로 실패한 후, 소설가로서 성공하고 싶다는 꿈이 있었고, 꾸준하게 여러 편의 소설을 썼지만 하나도 성공하지 못했다.

정작 그를 유명하게 만든 것은 소설이 아니라 단카였다.

그가 만든 단카집은 생전에 나온 유일한 단카집인 <한 줌의 모래(一握の砂)>와 사후에 그의 친구인 국어학자 도기 아이카가 편집하여 내놓은 <슬픈 장난감>의 단 두 권인데, 이 두 권에 담긴 단카들이 그가 죽은 후 말 그대로 대박을 쳤다.

원래 단카는 일본 고유의 시가문학으로 와카와 동일시됐으며, 5행 5·7·5·7·7조로 구성된다.

단카는 주로 귀족 계층에서 즐기던 좋아하는 사람이나 좋아하고 아는 사람만 알던 폐쇄적인 문학 장르였다.

다쿠보쿠의 단카는 혁신적이라는 평가를 받으며 대중적인 성공을 거뒀는데, 그 이유는 우선 5·7·5·7·7조를 유지하면서도 기존의 5행 구조를 과감하게 3행으로 바꿔서, 서술의 자유로움과 단카의 전통을 동시에 확보했다는 점에 있으며, 생활에서 느끼는 솔직한 감성들을 도입함으로써 고답적이고 양식적인 기존 단카와 다른 민중적인 단카를 만들어냈다.

<한 줌의 모래>에 실린 단카들은 그의 대표작인 만큼 다양한 내용들을 다룬다.

자살을 시도하러 간 바닷가에서부터 시상이 전개되어 도시인의 고독과 돈벌이의 괴로움, 고향에 대한 그리움, 계절에 대한 감회, 홋카이도 유랑 시절, 문학에 대한 애착과 회한, 프롤레타리아 운동 얘기, 죽은 아들을 그리워하는 슬픔 등등 흡사 삶 자체를 체화하듯 의식의 흐름을 따라 압축적이고 세련된 시어로 구현해 냈다.

그에 반해 <슬픈 장난감>은 어둡고 거칠고 단선적인데 세상을 떠나기 전까지 병에 걸려 죽어가는 소회(...)를 솔직 담백하게 다루고 있기 때문이다.

편집은 친구가 맡아서 했지만 원문에서 고친 게 거의 없어서 사실상 다쿠보쿠의 유작이 됐다.

그의 단카는 20세기 초반에 불었던 단카와 하이쿠 열풍의 중심에서 강력한 문학적 영향력을 발휘했으며, 이후 리얼리즘·프롤레타리아 문학에도 중요한 영향을 끼쳤고, 동시에 고향을 향한 그리움과 유랑 생활, 도시인의 삶을 소재로 한 서정성 또한 높은 평가를 받아 서정 시인으로서의 이미지를 굳혔으며, 국민시인이라고까지 불리게 되었다.

현재도 그의 작품들은 일본 국어 교과서에 빠지지 않고 실릴 정도.